大腸癌篩檢,大腸癌診斷,大腸癌治療,大腸癌預防

目录

大腸癌篩檢和診斷該如何進行?多久做一次檢查?大腸癌治療與預防方法有哪些?這些都是大家應該關注的重點。大腸癌篩檢包括糞便潛血檢查和大腸鏡檢查,建議40歲以上每2年篩檢一次。大腸癌診斷需透過病理檢查確認,治療方法有手術、化療等。預防大腸癌應保持健康飲食和生活方式,定期檢查是關鍵。

一、大腸癌篩檢

1.1 大腸癌篩檢的重要性

大腸癌發展通常經歷腺瘤性息肉到癌症的過程,此過程可長達10-15年。透過定期篩檢可發現早期病灶甚至癌前病變,顯著降低死亡率。研究顯示,定期篩檢可降低大腸癌死亡率達40-60%。

1.2 大腸癌篩檢篩檢方法

目前臨床上常用的大腸癌篩檢方法包括:

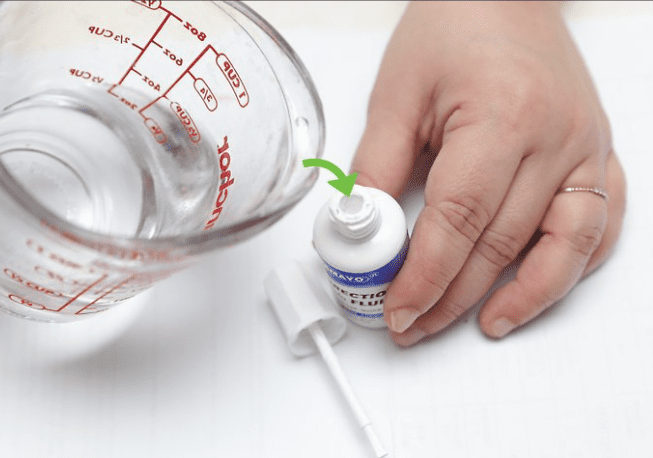

(1)糞便潛血檢查(Fecal occult blood test, FOBT):檢測糞便中微量血液,建議每年一次。

(2)糞便免疫化學檢測(Fecal immunochemical test, FIT):專一性檢測人類血紅蛋白,靈敏度達70-80%。

(3)糞便DNA檢測:檢測多種與大腸癌相關的DNA標記物。

(4)乙狀結腸鏡檢查(Sigmoidoscopy):每5年一次。

(5)全大腸鏡檢查(Colonoscopy):黃金標準,可同時診斷與治療息肉。

二、大腸癌診斷

2.1 臨床症狀評估

需注意的警示症狀包括:排便習慣改變(便秘或腹瀉持續超過2週)、血便或糞便帶血、不明原因貧血、體重減輕、腹痛或排便不淨感。50歲以上患者若出現這些症狀應立即就醫評估。

2.2 影像學診斷

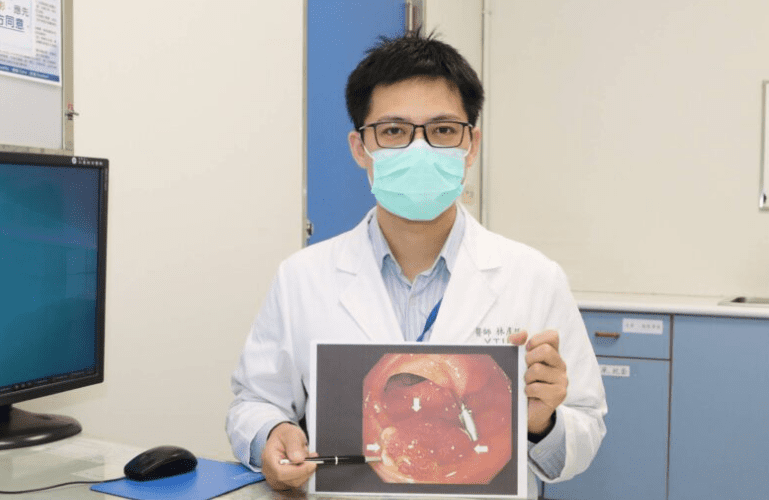

(1)大腸鏡檢查:可直接觀察黏膜病變並進行組織切片。

(2)虛擬大腸鏡(CT colonography):利用電腦斷層重建大腸影像。

(3)腹部電腦斷層(CT)或磁振造影(MRI):評估腫瘤侵犯程度及轉移。

(4)正子斷層掃描(PET-CT):評估遠處轉移。

2.3 病理診斷

組織病理學檢查是確診依據。需評估:腫瘤分化程度、浸潤深度、淋巴血管侵犯、神經侵犯、手術邊緣、淋巴結轉移數目及遠端轉移情況。分子病理檢測包括KRAS、NRAS、BRAF等基因突變,對標靶治療選擇具重要意義。

三、篩檢頻率與追蹤檢查

3.1 一般風險族群

(1)50-75歲:台灣國民健康署建議每2年一次FIT檢查。

(2)若為陰性:持續每2年篩檢。

(3)若為陽性:需接受全大腸鏡檢查。

3.2 高風險族群

(1)有大腸癌家族史:40歲開始或比家族中最早發病年齡提早10年開始篩檢。

(2)遺傳性大腸癌綜合徵(如Lynch症候群):20-25歲開始每年大腸鏡檢查。

(3)發炎性腸疾病(潰瘍性結腸炎或克隆氏症):發病8-10年後開始每1-2年大腸鏡檢查。

(4)曾有大腸腺瘤或大腸癌病史:依病灶特性決定追蹤間隔。

3.3 大腸鏡檢查後追蹤

(1)低風險腺瘤(1-2個小於1公分管狀腺瘤):5-10年後追蹤。

(2)高風險腺瘤(3個以上腺瘤或大於1公分或絨毛狀成分或高度異生):3年後追蹤。

(3)大腸癌術後:1年內大腸鏡檢查,之後依情況每1-3年追蹤。

四、大腸癌治療

4.1 手術治療

手術切除是早期大腸癌的主要治療方式。選擇取決於腫瘤位置與分期:

(1)右半結腸切除術:治療盲腸、升結腸腫瘤。

(2)左半結腸切除術:治療降結腸腫瘤。

(3)前位切除術:治療直腸上段腫瘤。

(4)腹會陰聯合切除術(APR):治療低位直腸癌。

(5)腹腔鏡手術:創傷小、恢復快,適用於早期病例。

4.2 化學治療

常用於III期及高風險II期術後輔助治療,或轉移性大腸癌的姑息治療。主要方案包括:

(1)FOLFOX:5-FU/Leucovorin + Oxaliplatin。

(2)CAPOX:Capecitabine + Oxaliplatin。

(3)FOLFIRI:5-FU/Leucovorin + Irinotecan。

4.3 標靶治療

(1)抗EGFR藥物(Cetuximab, Panitumumab):用於RAS野生型轉移性大腸癌。

(2)抗VEGF藥物(Bevacizumab, Ramucirumab, Aflibercept)。

(3)Regorafenib:多重激酶抑制劑,用於後線治療。

4.4 放射治療

主要用於直腸癌,可降低局部復發率。方式包括:

(1)術前同步化放療:常用於II-III期直腸癌。

(2)術後放射治療:用於高風險病例。

(3)姑息性放射治療:緩解轉移症狀。

4.5 免疫治療

對於微衛星不穩定性高(MSI-H)或錯配修復缺失(dMMR)的轉移性大腸癌,可考慮PD-1抑制劑如Pembrolizumab或Nivolumab。

五、大腸癌預防

5.1 飲食調整

(1)增加膳食纖維攝取:每日25-30克,來自全穀類、蔬菜水果。

(2)減少紅肉及加工肉品攝取:世界衛生組織建議每週紅肉攝取不超過500克。

(3)適量補充鈣質與維生素D:可能降低大腸癌風險。

(4)避免高溫烹調肉類產生的致癌物質。

5.2 生活型態改變

(1)規律運動:每周至少150分鐘中等強度運動。

(2)維持健康體重:BMI控制在18.5-24。

(3)戒菸:吸菸增加大腸癌風險20-30%。

(4)限制酒精攝取:男性每日不超過2標準杯,女性不超過1杯。

5.3 藥物預防

(1)阿斯匹靈:長期低劑量使用可能降低風險,但需評估出血風險。

(2)非類固醇抗炎藥(NSAIDs):可能減少息肉復發。

(3)Statins類藥物:部分研究顯示具保護作用。

六、特殊族群考量

6.1 老年患者

80歲以上是否篩檢需個別化評估,考慮共病症及預期壽命。治療選擇需平衡效益與風險,注意化療耐受性。

6.2 年輕發病族群

近年50歲以下發病率上升,需提高警覺。年輕患者可能具有遺傳傾向,應考慮基因檢測。

七、台灣現行篩檢政策

國健署提供50-74歲民眾每2年一次FIT免費篩檢。2021年篩檢率約40%,陽性個案大腸鏡檢查率約80%。政府持續加強宣導以提升參與率。

醫路相伴團隊溫馨提醒:大腸癌是可預防、可早期發現且治療效果佳的癌症。透過定期篩檢、健康生活型態及適當治療,可顯著降低發病率與死亡率。醫療人員應加強衛教,提升民眾篩檢意願,共同為降低大腸癌負擔努力。

發佈留言