口腔癌前兆,口腔癌前兆表現,口腔癌前兆成因,口腔癌前兆預防,口腔癌前兆治療,預後

口腔癌前兆有哪些表現?如何判斷是否為口腔癌前兆?成因、預防、治療與預後,這些都是大家需要了解的重點。口腔癌前兆的主要表現包括口腔內長期不愈合的潰瘍、白色斑塊等。成因可能與長期吸菸、嚼檳榔、飲酒等有關。預防需戒菸戒檳榔,保持口腔衛生。治療應及早發現、及早治療,預後取決於發現的早晚和治療方式。

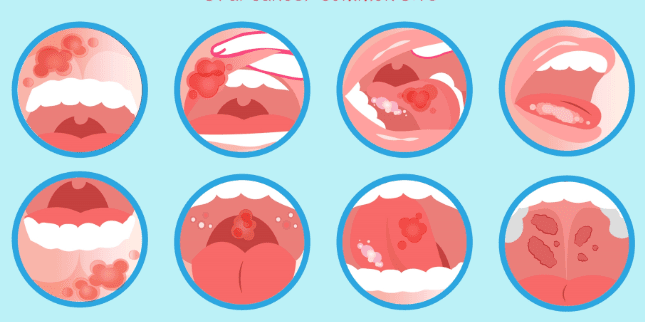

一、口腔癌前兆之主要臨床表現

口腔癌前兆病變(oral potentially malignant disorders, OPMDs)係指臨床或病理上具有惡性轉化風險之口腔病變。根據世界衛生組織(WHO)分類,常見口腔癌前兆包含以下幾種類型:

1.1 白斑症(Leukoplakia)

白斑症為最常見之口腔癌前兆病變,臨床表現為口腔黏膜上無法刮除之白色斑塊,其表面可能呈現均質性或非均質性。非均質性白斑(特別是伴隨紅斑或潰瘍者)惡性轉化風險較高,研究顯示其惡變率可達5-20%。

1.2 紅斑症(Erythroplakia)

紅斑症表現為天鵝絨樣紅色斑塊,邊界清晰但形態不規則。雖然發生率較白斑低,但其惡性轉化風險更高(約15-50%),被視為最具危險性之癌前病變。

1.3 口腔黏膜下纖維化(Oral submucous fibrosis, OSMF)

此病變特徵為黏膜下結締組織進行性纖維化,導致開口受限、黏膜蒼白及彈性喪失。長期嚼食檳榔為其主要致病因子,惡變率約7-13%。

1.4 扁平苔蘚(Oral lichen planus, OLP)

臨床表現為網狀白色條紋(Wickham striae)或糜爛性病變,雖然多數屬良性,但糜爛型OLP有約1-3%之惡變風險。

1.5 其他前兆症狀

包括持續性口腔潰瘍(超過兩週未癒)、不明原因之黏膜腫脹、局部麻木感、牙齒鬆動(排除牙周病因素)及長期不癒合之拔牙傷口等,均可能為口腔癌之早期警訊。

二、如何鑑別診斷口腔癌前兆

正確判別口腔病變是否具惡性潛能,需結合臨床檢查與病理診斷。以下為臨床評估之關鍵步驟:

2.1 病史採集

應詳細詢問患者之嚼食檳榔、吸菸、飲酒習慣、家族癌症史、病變持續時間及症狀變化等。特別注意高風險族群(如每日檳榔使用量超過10顆、同時使用菸酒者)。

2.2 臨床檢查要點

檢查時需注意病變之部位、大小、顏色、質地、邊界及是否固定於深層組織。使用壓舌板測試病變是否可移動,評估區域淋巴結是否腫大。高風險特徵包括:病變直徑超過1公分、邊界不規則、表面潰瘍、基底硬化及伴隨疼痛或出血。

2.3 輔助診斷工具

甲苯胺藍染色(Toluidine blue staining)可協助辨識癌化區域;螢光顯影檢查(VELscope)利用組織自體螢光特性區分異常黏膜;但最終確診仍需依賴病理切片檢查(biopsy)。

2.4 病理分級標準

根據上皮異生(dysplasia)程度分為:輕度(僅基底層異常)、中度(異常延伸至上皮中層)及重度(全層上皮異生)。重度異生與原位癌(carcinoma in situ)之惡性轉化風險顯著升高,需積極介入治療。

三、口腔癌前兆的成因與風險因子

口腔癌前兆之形成為多因子共同作用之結果,主要可分為以下幾類:

3.1 化學性刺激

檳榔所含之檳榔鹼(arecoline)會誘導上皮細胞DNA損傷;菸草中之亞硝胺(nitrosamines)及多環芳香烴(PAHs)具直接致癌性;酒精代謝物乙醛(acetaldehyde)會干擾DNA修復機制。三者協同作用可使致癌風險倍增。

3.2 物理性刺激

長期機械性刺激如尖銳牙緣、不合適之義齒、熱食燙傷等,導致慢性發炎反應,促使細胞增殖異常。

3.3 生物性因子

人類乳突病毒(HPV),特別是第16及18型,可能透過E6/E7致癌蛋白抑制p53及Rb腫瘤抑制基因功能。此外,念珠菌感染(Candida albicans)產生的亞硝基化合物亦具促癌作用。

3.4 系統性因素

營養缺乏(如鐵、葉酸、維生素A/C/E)、免疫功能低下(如HIV感染、器官移植後使用免疫抑制劑)及遺傳易感性(如穀胱甘肽S-轉移酶基因多型性)均可能影響個體對致癌物之敏感性。

四、口腔癌前兆的預防策略

針對口腔癌前兆之防治,宜採取三段五級預防模式:

4.1 初段預防(健康促進)

加強公共衛生教育,推動校園與職場戒除檳榔計畫。實施菸酒危害宣導,立法規範菸品容器警示圖文。推廣均衡飲食(富含抗氧化物質之蔬果攝取)。

4.2 次段預防(早期篩檢)

針對高風險族群進行定期口腔黏膜檢查,台灣國民健康署提供30歲以上嚼檳榔或吸菸民眾每兩年一次免費篩檢。牙科醫師應將黏膜檢查納入常規處置流程。

4.3 三段預防(病變管理)

對已出現癌前病變者,除戒除危險因子外,可考慮化學預防措施(如局部應用維甲酸類藥物)。定期追蹤(每3-6個月)並教育患者自我檢查技巧,強調「紅、白、腫、麻、硬、久」六大警訊口訣。

4.4 特殊防護措施

減少陽光曝曬以防下唇癌;改善口腔衛生(治療齲齒與牙周病);尖銳牙尖需進行調磨;佩戴不合義齒應重建修復。

五、口腔癌前兆的治療準則

治療策略需根據病變類型、異生程度及患者狀況個別化制定:

5.1 保守治療

輕度異生病變可先採取3-6個月之危險因子戒除與觀察。局部應用藥物包括:

– 維甲酸(tretinoin)凝膠:調控上皮細胞分化

– 類固醇藥膏(如clobetasol):控制發炎反應

– 抗黴菌藥物(如nystatin):合併念珠菌感染者

5.2 手術治療

中重度異生病變建議手術切除,方式包含:

– 傳統冷刀切除(cold knife excision)

– 雷射汽化(CO2或Nd:YAG laser)

– 光動力治療(photodynamic therapy, PDT)

切除範圍應包含病灶外2-3mm正常邊緣,標本送病理確認切緣乾淨。

5.3 追蹤監測

治療後需長期追蹤:

– 第一年每3個月檢查一次

– 第二年每6個月檢查一次

– 之後每年定期檢查

每次追蹤應詳細記錄病變部位、大小及特徵變化,必要時重複切片。

六、口腔癌前兆的預後評估

口腔癌前兆之預後取決於多重因素:

6.1 影響預後之關鍵因子

– 病變類型:紅斑症較白斑症惡變風險高

– 異生程度:重度異生5年惡變率達15-30%

– 病灶範圍:多發性病變預後較差

– 危險因子持續:未戒除檳榔菸酒者復發率高3-5倍

6.2 惡性轉化之監測指標

分子標記如:

– 細胞週期調控異常(p53突變、p16缺失)

– 增殖標記(Ki-67指數升高)

– 染色體不穩定性(微衛星不穩定、LOH)

可協助評估惡性潛能,但目前仍以病理診斷為黃金標準。

6.3 長期追蹤數據

研究顯示:

– 完全戒除危險因子者,病變消退率達40-60%

– 適當治療之中度異生病變,5年無惡變生存率超過85%

– 未治療之重度異生,3年內惡變風險高達30%

醫路相伴團隊溫馨提醒:口腔癌前兆之早期辨識與適當處置,為阻斷癌化進程之關鍵。醫療人員應提高對高風險族群之警覺性,落實標準化之口腔檢查流程。患者教育方面,需強化戒除檳榔菸酒之動機,並建立定期追蹤之習慣。未來研究應著重於開發更精準之惡性風險預測模型,以及更有效之化學預防策略,以進一步降低口腔癌之發生率與死亡率。

發佈留言