肺癌前兆:早期警示症狀與症狀原因解析

肺癌前兆可能包括持續咳嗽或聲音沙啞等細微變化,肺癌是怎麼引起的通常與吸菸、空氣污染或家族病史有關,若出現肺癌前兆症狀如咳血或胸痛應及早就醫檢查,而肺癌早期症狀原因多為腫瘤壓迫呼吸道所致,了解這些警訊有助於把握黃金治療時機。

目录

1. 肺癌前兆

1.1 認識「肺癌前兆」的意義

所謂「肺癌前兆」,指的是在肺癌確診前,身體可能出現的一些異常信號或變化。這些信號並非肺癌特有,也可能源於其他較良性的呼吸道疾病。然而,它們扮演著重要的預警角色,提醒我們身體可能出了狀況,需要進一步檢查。許多病人聽到「肺癌前兆」就非常恐慌,但我想強調,發現這些跡象是積極介入的契機,而非絕望的宣判。

1.2 容易被忽略的微妙變化

遺憾的是,真正的早期「肺癌前兆」常常非常隱匿或輕微。例如,原本爬樓梯很輕鬆,現在卻容易喘;或是偶爾出現一兩聲乾咳,覺得只是「喉嚨卡卡」或「最近比較累」。臨床上,我見過不少患者,特別是年長者或長期吸菸者,會將這些症狀歸因於「老化」或「菸咳」,而延誤就醫。

1.3 高風險族群的警覺性

對於具有特定風險因子的人來說,對「肺癌前兆」保持高度警覺至關重要。這包括:

- 長期吸菸或暴露於二手菸環境者

- 有肺癌家族史者(尤其是一等親)

- 長期暴露於石綿、氡氣、重金屬(如砷、鉻、鎳)、空氣污染或特定職業環境(如礦工、油漆工)者

- 患有慢性阻塞性肺病 (COPD) 或肺纖維化者

- 曾接受過胸部放射線治療者(如淋巴瘤患者)

這些族群的朋友,即使症狀輕微或非典型,也建議提高警覺,定期接受檢查。

2. 肺癌是怎麼引起的

了解「肺癌是怎麼引起的」是預防和早期發現的第一步。肺癌的發生通常是多種因素長時間共同作用的結果。

2.1 主要元兇:菸害與環境致癌物

毫無疑問,吸菸是導致肺癌的最主要元兇。菸草中含有超過 70 種已知的致癌物質,這些物質直接損傷肺部支氣管和肺泡的細胞 DNA。隨著時間累積,損傷不斷疊加,最終導致細胞失控增生,形成腫瘤。這也是為什麼探討「肺癌是怎麼引起的」時,菸害總是排在首位。即使是非吸菸者,長期暴露在二手菸、廚房油煙(特別是未妥善排煙的傳統中式烹飪)、職場或環境中的空氣污染(如 PM2.5)、石綿纖維或氡氣等,同樣會顯著增加風險。我常提醒病人,遠離這些危險因子,就是為自己的肺買保險。

2.2 遺傳基因的角色

為什麼有些人吸菸一輩子不得肺癌,而有些人從不吸菸卻罹癌?這就不得不提到遺傳易感性的問題。「肺癌是怎麼引起的」也包含基因層面。特定的基因變異(如 EGFR、ALK、ROS1 等)可能使人體修復受損 DNA 的能力下降,或對環境致癌物更為敏感。若家族中有多位親屬(尤其較年輕時)罹患肺癌,遺傳因素的影響可能更大。

2.3 慢性肺部發炎的影響

長期的肺部慢性發炎和損傷,也是「肺癌是怎麼引起的」重要一環。例如:

- 慢性阻塞性肺病 (COPD): 長期發炎刺激肺組織細胞增生與修復,過程中基因突變累積風險增加。

- 肺結核或肺部嚴重感染後遺症: 遺留的纖維化疤痕組織區域,可能成為後續癌變的溫床。

- 吸入性刺激物: 長期吸入粉塵或刺激性氣體造成的慢性支氣管炎。

這些慢性發炎狀態創造了一個有利於癌細胞生長和存活的微環境。因此,妥善控制慢性肺部疾病,也是預防肺癌的策略之一。

3. 肺癌前兆症狀

識別潛在的「肺癌前兆症狀」是早期診斷的關鍵。這些症狀可能單獨出現,也可能合併發生。需要特別留意的是,它們常與一般呼吸道感染或慢性肺部疾病(如氣喘、COPD)的症狀混淆。

3.1 呼吸系統的警示

最典型的「肺癌前兆症狀」通常與呼吸系統直接相關:

- 持續性或新出現的咳嗽: 這是最常見的警訊。特別是超過 2-3 週未改善的乾咳,或是原有慢性咳嗽型態發生改變(例如變得更頻繁、更劇烈、聲音變了、咳的時間拉長了),絕對不能輕忽。有些病人告訴我:「醫生,我以為只是感冒咳太久,或是菸咳變嚴重了。」

- 咳血或痰中帶血絲(咳血): 即使血量極少,僅是痰中帶有鐵鏽色或血絲,也是非常重要的危險信號,務必立即就醫檢查。腫瘤侵犯微血管可能造成少量出血。

- 呼吸急促或喘不過氣: 在沒有明顯增加活動量、體重增加或心臟問題的情況下,逐漸感到呼吸費力、爬樓梯或做家事比以前容易喘,可能是腫瘤阻塞氣道、胸腔積液或肺擴張不全所導致。

- 胸痛: 這種疼痛通常是深部的、悶悶的痛,可能在深呼吸、咳嗽或大笑時加劇。原因可能是腫瘤侵犯胸膜、胸壁或神經。

- 反覆發作的呼吸道感染: 如支氣管炎或肺炎,尤其總是發生在肺部的同一個區域,可能暗示該處有腫瘤阻塞,導致分泌物滯留和細菌滋生。

3.2 全身性非特異性症狀

除了呼吸系統,還有一些較不具特異性,但也屬於重要「肺癌前兆症狀」的表現:

- 不明原因的體重減輕: 在沒有刻意節食或增加運動量的情況下,體重明顯下降(如幾個月內減少 5-7% 或以上)。腫瘤消耗能量及改變身體代謝是主因。

- 持續性疲勞與倦怠感: 即使充分休息也無法改善的深度疲累感。

- 食慾不振: 對食物失去興趣。

- 不明原因發燒(通常為低熱): 可能與腫瘤釋放發炎物質或合併阻塞性肺炎有關。

3.3 症狀特徵與持續時間觀察

判斷是否為「肺癌前兆症狀」,我常提醒病人注意以下幾點:

- 「新」出現:過去沒有,最近才發生。

- 「變」化:原有的症狀(如長期咳嗽)性質、頻率、嚴重度發生改變。

- 「持續」不癒:症狀超過 2-3 週,經一般治療(如感冒藥、止咳藥)未見改善或持續惡化。

- 「合併」出現:同時出現多個症狀(例如咳嗽合併體重減輕、胸痛合併呼吸困難)。

- 高危群「警覺」:具有前述肺癌高風險因子者,對任何呼吸道症狀都應更謹慎看待。

常見肺癌前兆症狀對比表

| 症狀類型 | 具體表現 | 可能原因 | 需特別留意情況 |

|---|---|---|---|

| 咳嗽 | 持續乾咳超過2-3週、咳嗽聲音改變、夜間加劇 | 腫瘤刺激氣道、阻塞導致分泌物刺激 | 原有慢性咳嗽型態改變、吸菸者咳嗽加劇 |

| 呼吸困難 | 平地走路或輕微活動就喘、爬樓梯需多次休息 | 腫瘤阻塞大氣道、胸腔積液、腫瘤廣泛侵犯肺組織 | 活動量未增加卻呼吸困難加重、休息時也感到喘 |

| 咳血 | 痰中帶血絲、鐵鏽色痰、少量鮮血 | 腫瘤表面血管破裂、腫瘤壞死 | 即使只有一次少量血絲也應警覺 |

| 胸痛 | 深部悶痛、深呼吸/咳嗽時加劇、位置固定 | 腫瘤侵犯胸膜或胸壁 | 與呼吸深度相關的疼痛、持續性疼痛 |

| 反覆感染 | 同一肺葉反覆肺炎、支氣管炎不易痊癒 | 腫瘤阻塞支氣管導致引流不暢、分泌物滯留 | 抗生素治療後同一部位反覆感染 |

| 聲音沙啞 | 聲音變低沉、嘶啞超過兩週 | 腫瘤壓迫或侵犯控制聲帶的喉返神經 | 無上呼吸道感染卻聲音持續沙啞 |

| 體重減輕 | 三個月內減少5%體重 | 腫瘤消耗能量、代謝改變 | 未刻意減重卻體重持續下降 |

| 疲倦 | 充分休息仍無法緩解的深度疲勞 | 腫瘤消耗能量、慢性發炎反應 | 嚴重影響日常活動的持續性疲倦 |

4. 肺癌早期症狀原因

理解「肺癌早期症狀原因」背後的病理機制,有助於我們明白為何會出現這些警訊。

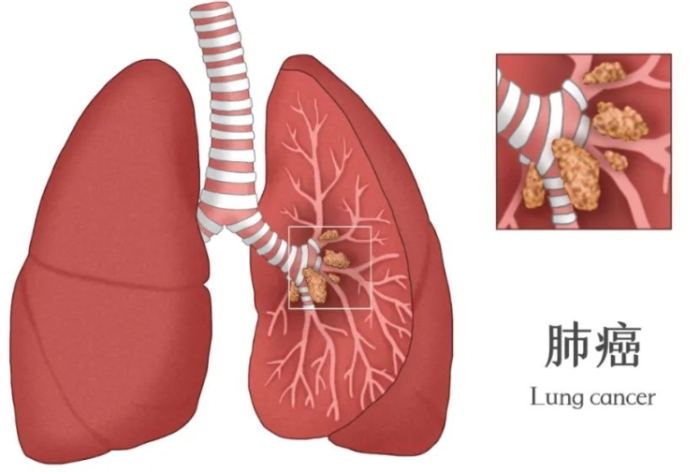

4.1 腫瘤局部壓迫與刺激

這是導致許多典型「肺癌前兆症狀」的直接「肺癌早期症狀原因」:

- 咳嗽: 當腫瘤長在氣管或支氣管內,就像一個異物,持續刺激敏感的氣道黏膜,引發咳嗽反射。若腫瘤造成氣道部分阻塞,氣流通過時產生湍流或刺激阻塞處遠端的分泌物,也會導致咳嗽。這也是為什麼咳嗽是最常見的初發症狀。

- 喘鳴或呼吸困難: 腫瘤本身或腫瘤引發的淋巴結腫大,可能壓迫或堵塞主要氣道(如主支氣管、氣管),造成氣流受限,產生喘鳴聲(類似氣喘發作的咻咻聲)或呼吸費力。大量肋膜積液(肺癌常見併發症)會壓迫肺臟,限制其擴張,同樣導致呼吸困難。解釋「肺癌早期症狀原因」時,氣道阻塞絕對是重點。

- 胸痛: 肺部本身沒有痛覺神經,但當腫瘤侵犯到富含神經的胸膜(肺臟外層的薄膜)或胸壁時,就會引發疼痛。這種痛常在深呼吸、咳嗽或變換姿勢時加劇。

- 咳血: 腫瘤組織通常血管豐富且脆弱,當咳嗽的氣流衝擊或腫瘤本身壞死時,容易造成微血管破裂出血。若腫瘤侵犯到較大的血管,出血量可能較多。

- 聲音沙啞: 若腫瘤(特別是位於左肺上葉的腫瘤)或轉移腫大的縱隔腔淋巴結,壓迫到控制聲帶的「喉返神經」,就會導致聲音沙啞。這種沙啞通常持續存在,不會像感冒那樣幾天就好。

4.2 荷爾蒙與代謝異常

肺癌細胞(特別是某些類型的肺癌,如小細胞肺癌)有時會分泌類似荷爾蒙的物質進入血液循環,引起全身性的副腫瘤症候群(Paraneoplastic syndromes)。這是另一類重要的「肺癌早期症狀原因」,可能導致:

- 杵狀指: 手指或腳趾末端增生肥大,指甲根部角度消失、變圓鈍隆起。這可能與腫瘤分泌的生長因子有關。

- 高血鈣症: 腫瘤分泌類似副甲狀腺素的物質,導致骨質溶解、鈣質釋放到血液中。症狀包括口渴、多尿、便秘、噁心、意識混亂、肌肉無力等。

- 抗利尿激素不當分泌症候群 (SIADH): 導致體內水分滯留、血鈉濃度過低。症狀包括虛弱、頭痛、噁心、嘔吐、肌肉痙攣,嚴重時會抽搐、昏迷。

- 庫欣氏症候群: 腫瘤分泌促腎上腺皮質激素 (ACTH),導致皮質醇過多。症狀包括月亮臉、水牛肩、軀幹肥胖、高血壓、高血糖、皮膚變薄易瘀青等。

- 神經肌肉病變: 如肌無力症候群 (Lambert-Eaton syndrome),導致近端肌肉無力(如大腿、骨盆帶肌肉),特別是在休息後剛要活動時最明顯,活動後反而稍微改善。這與自身免疫抗體攻擊神經肌肉交界處有關。

這些副腫瘤症候群有時甚至在肺部腫瘤本身還未引發明顯症狀前就出現,成為隱匿的「肺癌早期症狀原因」。我記得曾有一位病人因嚴重低血鈉和意識不清送急診,最後才診斷出是小細胞肺癌引起的 SIADH。

4.3 免疫系統的反應

身體的免疫系統會偵測到癌細胞的存在並試圖對抗。這種持續性的免疫反應,也是造成體重減輕、疲勞、發燒、食慾不振等全身性症狀的「肺癌早期症狀原因」。腫瘤會釋放出發炎性細胞激素,干擾正常的代謝路徑,導致肌肉分解增加(惡病質)和能量消耗異常。這種發炎反應是病人感到「元氣大傷」的主要原因之一,並非單純的心理作用。

理解這些「肺癌早期症狀原因」,不僅能解釋症狀的來源,更能凸顯肺癌症狀的多樣性和複雜性,提醒我們不能只關注肺部症狀,身體其他系統的異常也可能是警訊。

5. Q&A

-

肺癌哪裡會痛?

肺癌引起的疼痛最常見的位置在胸部。這種痛通常是深層的、持續性的悶痛或鈍痛,可能在深呼吸、咳嗽或大笑時加劇。痛的位置通常與腫瘤所在位置有關。若腫瘤長在肺尖(潘可斯特腫瘤,Pancoast tumor),可能侵犯到鄰近的神經叢(臂神經叢),引起肩膀、肩胛骨區域甚至延伸到手臂的疼痛,有時還會伴隨手部無力或肌肉萎縮。如果腫瘤轉移到骨骼(如脊椎、肋骨、骨盆、大腿骨),則會在轉移處引發明顯且劇烈的骨頭疼痛。少數情況下,若腫瘤侵犯橫膈膜或引起肝臟轉移,也可能出現上腹部或背部疼痛。任何持續、不明原因且位置固定的疼痛,都應尋求醫師評估。 -

肺癌早期能活多久?

這個問題是我最常被問到,卻也最難給出單一答案的問題。肺癌患者的預後(存活期)差異非常大,取決於多個關鍵因素:- 發現時的期別: 這是最重要的因素!早期肺癌(第 I 期)的五年存活率可以達到 60-90%,表示有很大機會治癒。第 II 期約 40-60%。一旦進入第 III 期,五年存活率降至 10-30%,而第 IV 期(晚期轉移)則約 1-10%。這凸顯了早期發現、診斷「肺癌前兆」的極端重要性。

- 肺癌的細胞類型: 不同類型的肺癌,生長速度和對治療的反應差異很大。例如,早期肺腺癌相對預後較好;而小細胞肺癌生長快速,即使早期發現,預後也較差(但對化療放療反應佳)。

- 腫瘤的基因變異狀態: 這在近十年是重大突破。某些特定的驅動基因突變(如 EGFR, ALK, ROS1, BRAF 等)的肺癌患者,若能使用到對應的標靶藥物,即使晚期,也能獲得顯著且較長期的疾病控制,大幅延長存活期。

- 患者的整體健康狀況: 包含年齡、體能狀態、是否有其他嚴重慢性病(如心臟病、腎臟病)等,都會影響患者能否承受積極治療。

- 治療方式與反應: 接受標準根治性手術的早期患者預後最佳。對治療(手術、標靶、化療、放療、免疫治療等)反應良好者,預後自然較佳。 總結來說:若能真正在「早期」(第 I 期)發現並接受根治性治療(通常是手術),有很大機會長期存活甚至治癒。 這正是我們不斷強調重視「肺癌前兆症狀」、高風險族群定期篩檢(如低劑量電腦斷層 LDCT)的核心原因。拖延到晚期才診斷,治療效果和存活期將大打折扣。

-

什麼樣的咳嗽是肺癌?

沒有一種咳嗽可以百分之百斷定是肺癌,但有幾個特徵需要高度警覺,可能就是重要的「肺癌前兆症狀」:- 持續性超過 2-3 週: 咳嗽長時間未改善,尤其經過一般感冒或過敏治療無效時。

- 型態改變:

- 本來是抽菸者的慢性「濕咳」(有痰),突然變得更頻繁、更深層、更惱人,或變成「乾咳」(無痰)。

- 咳嗽的聲音改變了(例如變得更粗啞、刺耳或有金屬音)。

- 咳嗽的時間點改變(例如本來白天咳,現在連晚上都咳到睡不著;或躺下時特別容易咳)。

- 合併其他警示症狀: 咳嗽 合併痰中帶血絲(咳血) 是最危險的信號之一。其他如合併呼吸困難、胸痛、不明原因體重減輕或聲音沙啞。

- 與環境變化解釋不相符: 並非在感冒後、過敏季節或暴露明顯刺激物(如打掃灰塵)後才出現。 關鍵在於「新出現」、「持續不癒」或「型態改變」的咳嗽,特別是吸菸者或高風險族群出現這些現象,務必盡快就醫,不能單純歸因於「菸咳」或「感冒拖尾」。

-

肺癌早期表現?

肺癌真正的「早期」表現,往往非常不明顯,甚至完全沒有症狀(這也是肺癌難以早期發現的最大挑戰)。這也是為什麼低劑量電腦斷層 (LDCT) 篩檢對高風險族群如此重要。當症狀開始出現時,腫瘤通常已有一定大小或位置已產生影響。最常見的早期表現(或稱初期症狀)包括:- 持續性或新發生的咳嗽: 最常見。

- 活動時呼吸不順或喘不過氣: 感覺比以前更容易喘。

- 胸悶或不適: 非尖銳的疼痛,常描述為悶悶的、壓迫感,位置可能模糊。

- 輕微的疲倦感或活力下降: 常被歸因於工作太累或年齡增長。

- 輕微、偶發的痰中帶血絲: 可能僅出現一次或非常少量,極易被忽略。

- 反覆或難癒的輕微呼吸道感染: 如支氣管炎,治療後似乎好了,但又復發。 特別提醒: 對於長期吸菸者、有家族史、職業暴露者等高風險族群,即使是上述這些非常輕微、看似不嚴重的症狀,也應視為重要的「肺癌前兆」,積極就醫檢查(如安排胸部 X 光,醫師評估後必要時安排支氣管鏡或低劑量電腦斷層),千萬不要有「再觀察看看」的心態。有時早期診斷的契機,就在於患者對自身微小變化的那一點警覺。

身為醫師,我最大的期盼是民眾能正視「肺癌前兆」的潛在警訊,高風險族群更應主動定期篩檢。早期肺癌並非絕症,但時間是關鍵。當出現持續性咳嗽、呼吸變化、莫名疼痛或體重減輕時,請務必尋求專業診斷。別讓一時的輕忽,錯過治療的最佳時機。

關於作者:我是鄭醫師,「癌症科學說」的主筆,臺灣大學醫學院研究生學歷。這個部落格要用台灣人最熟悉的方式聊抗癌新知——從夜市炭烤的致癌風險到科技新貴的過勞警訊,我都會用「雞排妹得HPV」這種真實案例來解說。每週固定分享最新標靶藥物解析、抗癌飲食懶人包,還有台灣特有的癌症地圖分析。記住我們的抗癌金句:「早期發現像撿到槍,晚期發現也有盾牌可扛!」

發佈留言